Wer schon mal abgenommen hat, kennt es. Abnehmen ist durchaus möglich, aber es lässt sich irgendwie nicht verhindern, dass man hinterher wieder zunimmt.

Die Set-Point-Theorie ist der Versuch, dieses irgendwie zu fassen zu kriegen. Zu erklären, warum man wieder zunimmt.

Dahinter steht auch die Hoffnung, die Bedingungen zu finden, die es ermöglichen, das neue Gewicht zuverlässig zu halten.

Inhalt

- Was ist die Set-Point-Theorie?

- Der Ponderostat, die Schaltzentrale

- Wo kommt der Set-Point her?

- Wie wird das tatsächliche Gewicht reguliert?

- Set-Point und Gewichtsabnahme

- Der Set-Point ist wohl doch veränderbar

- Wie kann man den Set-Point verschieben?

- Der Set-Point ist nicht der Weisheit letzter Schluss

- Wie kann man trotz Set-Point dauerhaft abnehmen?

Was ist die Set-Point-Theorie?

Die Beobachtung, dass Menschen nach Diäten ziemlich zuverlässig wieder zunehmen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Nur warum das so ist, ist immer noch nicht so wirklich klar.

Die Set-Point-Theorie des Körpergewichtes ist der Versuch, eine solche Erklärung zu liefern.

Dahinter steht die Hoffnung, dass die Wiederzunahme irgendwie verhindert werden könnte, wenn man nur wüsste, wie das alles zusammenhängt.

Die Set-Point-Theorie ist unvollständig, und sie ist umstritten. Sie erklärt einen Teil der Wirklichkeit, aber diese Erklärung ist eben nicht umfassend.

Korrekterweise sollte man sie also eher als These bezeichnen, als eine Art Behauptung. Denn die Forschung zur Set-Point-Theorie stammt fast vollständig aus Tierversuchen.

Wir wissen nicht, ob das, was für Mäuse und Ratten gilt, auch für Menschen wahr ist. Wir können es nur vermuten.

Die Annahme der Set-Point-Theorie ist, dass es einen Sollwert für das Körpergewicht gibt. Dass also in jedem Menschen festgelegt ist, wie viel er wiegen sollte.

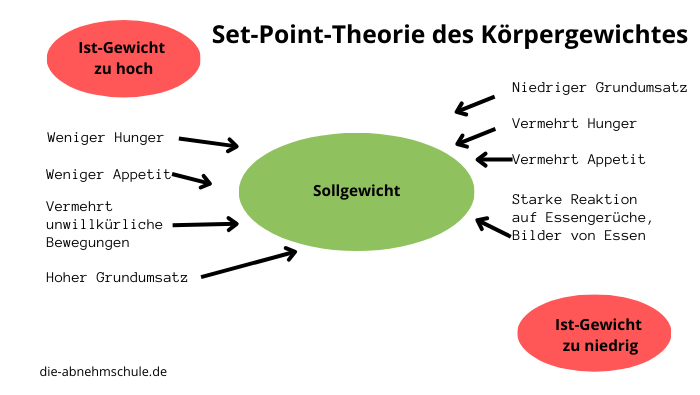

Wenn er weniger wiegt, als dieser Sollwert, dann werden Hunger und Appetit gesteigert, was dazu führt, dass der Mensch mehr isst.

Wenn der Mensch mehr wiegt als der Sollwert, dann ist der Mensch schneller satt, hat auf vieles keinen Appetit, isst also weniger.

Der Körper versucht nach dieser Theorie unter allen Umständen, diesen Sollwert möglichst zu erhalten oder wiederherzustellen.

Es wird also ständig gemessen, ob das Gewicht dem Sollgewicht entspricht, und wenn nicht, dann wird gegengesteuert. Der Mensch selbst merkt das für gewöhnlich nicht.

Der Ponderostat, die Schaltzentrale

Nach dieser Theorie soll es im Körper also eine eigene Schaltzentrale für das Körpergewicht geben, den sogenannten Ponderostat, der so ähnlich wie ein Thermostat zu verstehen ist.

Der Ponderostat soll im Gehirn im Hypothalamus lokalisiert sein.

Er vergleicht ständig das tatsächliche Körpergewicht mit dem Sollwert und leitet entsprechende Maßnahmen ein, wenn die beiden Werte verschieden sein sollten.

So konnte in Untersuchungen festgestellt werden, dass Menschen nach Gewichtsverlust, egal aus welchem Grund, einen erniedrigten Grundumsatz haben, also Energie sparen und dass sie vermehrt Hunger und Appetit verspüren.

Diese Maßnahmen des Körpers wirken sehr effektiv und sorgen dafür, dass das Gewicht wieder auf das Set-Point-Gewicht ansteigt.

Dieser Effekt ist auch als Jo-Jo-Effekt bekannt geworden.

Diese Theorie erklärt auch, wieso die meisten Menschen ihr Gewicht über lange Zeit konstant halten, ohne dass sie darauf irgendeine Mühe verwenden.

Sie erklärt auch, wieso nach einer Diät oder anderen Gewichtsreduktion das Gewicht im Allgemeinen wieder ansteigt, ohne dass der Betroffene etwas dagegen tun könnte.

Leider bleiben Fragen offen. Und trotzdem es einiges an Forschung zu dem Thema gibt, ist die Theorie noch nicht wirklich fertig.

Wo kommt der Set-Point her?

Die Theorie sagt, dass es einen Set-Point gibt. Das ist plausibel. Aber sie kann nicht angeben, warum der Set-Point genau auf dem jeweiligen Wert ist und nicht auf einem anderen.

Die Annahme ist, dass der Set-Point genetisch festgelegt und epigenetisch gesteuert ist. Aber nicht nur, Umweltfaktoren sollen auch eine Rolle spielen.

Zu den Umweltfaktoren gehört dabei zum Beispiel die Frage, wie viel Nahrung verfügbar ist.

Und es wird angenommen, dass der Ponderostat, der den Set-Point regelt, im Hypothalamus liegt.

Aber es ist weiterhin unklar, wie genau der Ponderostat funktioniert. Es ist noch nicht einmal ganz sicher, ob es ihn überhaupt gibt.

Wie wird das tatsächliche Gewicht reguliert?

Die ursprüngliche Set-Point-Theorie nahm an, dass Hunger und Appetit dafür sorgen, dass das Gewicht steigt oder sinkt.

Inzwischen kennt man noch ein paar weitere Regulationsmechanismen.

Der Körper kann seinen Grundumsatz verändern. Nach Diäten ist er oft niedriger, der Mensch, der gerade so schön abgenommen hat, verbraucht also weniger Energie.

Der Körper kann regulieren, wie viel Energie auf das Konstanthalten der Körpertemperatur verwendet wird. Wer abnimmt, friert oft.

Der Körper kann seine unwillkürlichen Bewegungen regulieren.

Das sind Bewegungen, die man meistens nicht bemerkt, wie das Wippen mit dem Fuß, das Bewegen der Finger, wie oft man aufsteht oder die Sitzposition ändert, und ganz viele weitere kleine Bewegungen, die oft unbewusst ablaufen.

Die Set-Point-Theorie des Körpergewichtes. Viele Faktoren sorgen dafür, dass der Körper das Gewicht auf das voreingestellte Sollgewicht, den Set-point, einregelt.

Dadurch wird der Energieverbrauch beeinflusst. Wer viele solche Bewegungen macht, verbraucht teilweise mehrere hundert Kalorien mehr pro Tag.

Die Annahme der Theorie ist, dass Menschen, die über ihrem Sollgewicht sind, mehr solche Bewegungen ausführen. Während Menschen, die unter ihrem Sollgewicht sind, eher still halten.

Menschen, deren Gewicht unter dem Sollgewicht liegt, sind sehr empfänglich für Gerüche und für Bilder von Esswaren. Das löst bei ihnen sofort Esslust aus.

Wer über dem Sollgewicht ist, kann hier leichter widerstehen. Auch das führt dazu, dass sich das Gewicht dem Sollwert annähert.

Es ist nicht bekannt, ob es noch weitere Regulationsmechanismen gibt. Die genannten sind auch erst nach und nach gefunden worden.

Aber fest steht, dass der Körper eine Menge Möglichkeiten hat, das Körpergewicht so einzustellen, wie er das will.

Die Meinung des Menschen in diesem Körper zählt dabei herzlich wenig.

Set-Point und Gewichtsabnahme

Konsequent zu Ende gedacht, sollte nach der Set-Point-Theorie eine langfristige Gewichtsreduktion ganz unmöglich sein.

Denn der Körper strebt stets danach, das einmal für immer festgelegte Set-Point-Gewicht zu halten oder wiederzuerlangen.

Für die Gültigkeit dieser Theorie spricht auch die Tatsache, dass bereits Millionen von Menschen nach Diäten wieder zugenommen haben.

Gegen die Theorie spricht allerdings die Tatsache, dass es Menschen gibt, die ihr Gewicht reduziert haben und die seither schlank sind, viele schon seit vielen Jahren.

Der Set-Point ist wohl doch veränderbar

Zwei Gründe sprechen dafür, den Set-Point, wenn es ihn denn tatsächlich gibt, nicht als fest, sondern als variabel anzusehen.

Zum einen nehmen die meisten Menschen nach Diäten nicht nur auf ihr ursprüngliches Gewicht wieder zu, sondern sie werden sogar etwas schwerer, als sie es vor der Diät waren.

Das sollte nach der ursprünglichen Set-Point-Theorie nicht so sein.

Zum anderen gibt es Menschen, die abgenommen haben und die ihr neues Gewicht halten.

Diese Beobachtungen haben dazu geführt, dass der Set-Point entgegen den ursprünglichen Vorstellungen doch als veränderlich angesehen wird.

Wie kann man den Set-Point verschieben?

Es wurde vermutet, dass durch nicht einfach kalorienreiche, sondern eher durch sehr fettreiche Ernährung der Set-Point nach oben verschoben wird.

Wer also konsequent fettreich isst, wird eher dick werden. Nicht wegen der Kalorien, sondern weil sich der Set-Point immer weiter verschiebt.

Diese Vermutung war einer der Gründe, die zur Entwicklung sehr fettarmer Ernährungsformen geführt haben.

Die Idee war, dass dadurch die Verschiebung des Set-Point auf immer höhere Werte verhindert werden könnte. Bestätigt hat sich das eher nicht.

„Notsituationen“ wie Hungersnöte oder eben auch Diäten sollen ebenfalls zu einem Anstieg des Set-Points führen. Das erklärt dann, wieso man nach Diäten über das Ausgangsgewicht hinaus zunimmt.

Und es ist Anlass für den Appell, langsam abzunehmen, damit der Körper das Abnehmen eben nicht als Notsituation interpretiert.

Es wurde weiter vermutet, dass sportliche Aktivität bei sehr niedriger Intensität zu einer Senkung des Set-Points führt.

Diese Vermutung hat zur Propagierung des sportlichen Trainings im „Fettverbrennungspuls“ geführt.

Beide Ideen haben zu gewissen Erfolgen geführt, aber die Lösung des verbreiteten Übergewichtsproblems haben sie nicht gebracht.

Der Set-Point ist nicht der Weisheit letzter Schluss

Die Set-Point-Theorie ist umstritten. Von einigen ihrer Anhänger wird sie dazu benutzt, die Nutzlosigkeit aller Abnehmbemühungen zu „beweisen“ und deshalb eine ungesunde Ernährung zu propagieren.

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Set-Point-Theorie haben durchaus zur Weiterentwicklung der Theorie geführt.

Man kann also vermuten, dass sie, wie andere Theorien auch, irgendwann entweder eine gute Theorie sein wird, die Gewichtszunahme und -abnahme erklären und vorhersagen kann.

Oder aber, dass sie irgendwann von einer besseren Theorie abgelöst werden wird.

Welches von beiden eintreten wird, ist noch nicht abzusehen.

Aber noch sind viele Fragen offen, so dass die Forschung noch zu tun hat.

Fast alle Untersuchungen waren Tierversuche, meist mit Ratten. Und tatsächlich gibt es ja viele Gemeinsamkeiten zwischen Ratten und Menschen, so dass diese Forschung für den Anfang sinnvoll ist.

Aber gerade beim Essverhalten gibt es doch gravierende Unterschiede zwischen Ratten und Menschen.

So ist das Essverhalten der Menschen auch sozial bestimmt, Essen dient also keineswegs nur der Ernährung, sondern allen möglichen Zwecken.

Die Set-Point-Theorie kann auch nicht erklären, wieso Menschen, die ihre Ernährung umstellen, zum Beispiel von Fast Food auf Vollwertkost, abnehmen und schlanker bleiben, auch ohne weitere Veränderungen.

Sie kann nicht erklären, wieso Sportler im Durchschnitt deutlich schlanker sind als Nichtsportler, obwohl kaum ein Sportler im Fettverbrennungsbereich trainiert.

Auch sinkt das Gewicht von Menschen, die vom Nichtsportler zum Sportler werden, ab, und bleibt auch niedriger, und umgekehrt steigt das Gewicht tendenziell an, wenn jemand seine sportliche Karriere beendet.

Trotzdem ist die Theorie nicht falsch oder nutzlos.

Die Untersuchungen im Kontext der Set-Point-Theorie haben eine Menge wichtiger Erkenntnisse zum Zusammenhang von Ernährung, Bewegung, Energieverbrauch und Körpergewicht gebracht.

Wir wissen seither, dass der Zusammenhang zwischen Energiezufuhr, Energieverbrauch und Gewicht komplexer ist, als bisher angenommen wurde.

Die einfache Gleichung, dass man nur weniger zu essen braucht, um weniger zu wiegen, ist jedenfalls eindeutig widerlegt worden.

Auch die verbreitete Behauptung, dass Dicke nur zu wenig Disziplin haben, ist widerlegt.

Wie kann man trotz Set-Point dauerhaft abnehmen?

Wer die Erfahrung gemacht hat, nach schöner Gewichtsabnahme wieder zugenommen hat, der sucht nach einer Möglichkeit, doch noch abzunehmen und dauerhaft schlank zu bleiben.

Die Set-Point-Theorie sagt uns vor allem, wie das nicht geht. Sie hilft uns also schon mal dabei, Fehler zu vermeiden.

Je schneller man abnimmt, umso eher interpretiert der Körper das als Hungersnot und wird gegensteuern. Die Set-Point-Theorie sagt uns, dass wir dagegen nichts machen können.

Aber wir können verhindern, dass der Körper das Abnehmen als Hungersnot ansieht. Das geht, indem man langsam abnimmt.

Je langsamer man abnimmt, umso besser sind die Chancen, dass der Set-Point mit abnimmt.

Der Set-Point scheint umso niedriger zu liegen, je mehr ein Mensch sich bewegt, je aktiver er ist. Es muss nicht unbedingt Sport sein.

Aber körperliche Aktivität hilft dabei, den Set-Point auf ein niedrigeres Gewicht einzustellen.

Dabei ist es ganz egal, was man macht. Spazieren gehen ist ein guter Anfang. Dabei geht es nicht um die verbrannten Kalorien, sondern darum, dem Set-Point zu sagen, dass er zu hoch ist.

Es funktioniert nicht von jetzt auf sofort, aber nach und nach.

Dauerhaft abnehmen funktioniert also nicht über die Kalorien, sondern über die Verschiebung des Set-Points.

Das geht über eine Reihe von Maßnahmen:

- Bewegung

- Sättigung beachten

- Industrienahrung vermeiden

- genug Schlaf

- Stress reduzieren

Wie man das genau macht, ist nicht so wichtig. Es ist jedenfalls keine Diät. Es braucht auch keine Waage. Die Zahl der verlorenen Kilos ist nicht wichtig.

Wichtig ist, den Set-Point zu verschieben, damit die Kilos nicht zurückkommen.